朝食

朝のキッチンには、静かな包丁の音と、卵が焼ける軽やかな音が広がっていた。

レオンはエプロン姿で、黙々と作業を進めている。プロの動きに無駄はなく、それでいて、どこか家庭的な温かみもあった。

リビングには九条が既に座っており、新聞代わりにタブレットを見ている。まだ誰とも話していないが、目の奥に眠気の名残と、どこか柔らかい気配が残っていた。

数分後、澪が部屋着のまま眠そうな顔で現れる。

「……おはようございます、レオンさん……いい匂い……」

「おはようございます、澪さん。白米に合うメニューにしました。胃に優しいものを選んでます」

「うれしい……」

とろりとした目でソファに座り込む澪の頭を、九条が無言でぽんと撫でる。

「ちゃんと起きたな」

「うん……ちょっと寝不足だけど……」

ぽつりと呟いた言葉に、レオンの手が一瞬止まる。

しかし彼はすぐに何もなかったかのように、味噌汁の鍋に火をかけた。

「寝不足のときは、根菜と味噌がいいですね。あと卵」

「さすが……」

「いつも通り、お二人分きっちりバランス取ってます。今日は九条さんが午前練習ですから、糖質も少し多めに入れてます」

「ありがとう。……プロってすごいね、ほんと」

澪がぽそっと呟くと、九条が隣でタブレットを置いた。

「お前のご飯も美味かった」

その一言に、澪はくすっと笑って、

「……じゃあ、今日はレオンさんに勝てるようにがんばる」

と小さく拳を握る。

レオンは微笑を浮かべながら、何も言わず湯気の立つ味噌汁を椀に注いだ。

朝食を並べ終えたレオンが、澪に目を向けてふと口を開いた。

「今日は祝日ですから、澪さんはお休みですか?」

「はい、一応……。祝日なので。でも昨日もお休み頂いちゃいました」

「なるほど。……部屋着姿、なんだか新鮮ですね。いつもきちんとした服装でしたから」

「……お恥ずかしいところを」

澪は思わず頬に手を当て、苦笑いを浮かべる。グレーのもこもこパジャマのままでは確かに、仕事のときとは印象がだいぶ違う。

「いえ、とてもお似合いですよ。リラックスしているのが伝わってきます」

レオンはあくまで自然に、穏やかな笑みでそう返した。

澪は「そんな風に言ってくれるの、レオンさんくらいですよ……」と照れながら笑うと、隣の九条がさりげなく言葉を添える。

「……俺も似合ってると思うが」

その一言に、澪はさらに顔を赤くし、口元を手で隠す。

「……だからって、そんな堂々と……」

「事実を言ったまでだ」

レオンは少しだけ目を伏せて、椀の味噌汁を配膳しながら、わずかに口元を緩めた。

澪がレオンとキッチンでやりとりしている横で、九条は無言のまま寝室に向かい、クローゼットから自分の荷物を取り出す。

タオル、着替え、練習用のウェア、替えのシューズ――ひと通りを手際よくまとめて、黒いバッグに詰めていく。

そのバッグを持ってリビングに戻ってきた九条を横目で見ながら、レオンは内心微笑んでいた。

(……普段は澪さんが出てから着替えて、出て行くのに。今日はそれができないから、持って行って現地で着替えるしかない、か)

気づいてはいたが、あえて口には出さない。

ただ、少しだけ口元を緩める。

(今日くらい練習着を見せてもいいのに。……そんなに彼女に見られるの、嫌なんだ)

レオンはコーヒーカップを片付けながら、澪と九条のやりとりにさりげなく目を向けた。

澪はまだパジャマ姿のまま、テーブルで九条と軽い会話を交わしていたが、どこか気恥ずかしさを感じているのか、顔を少し赤らめながら食器に視線を落としていた。

そこでレオンは、ふっと小さく微笑んでから静かに言った。

「では僕は、先に駐車場に降りておきますね」

「え? あ、うん……ありがとうございます」

澪が顔を上げてそう言うと、レオンは丁寧に一礼して、そっと扉のほうへ向かう。

「今日のお昼も準備しておきます。練習後は少し冷えると思うので、温かいものを中心に」

九条は軽く頷くだけだったが、その背中にはどこか助かったという空気が滲んでいた。

レオンはそれを背に、静かにドアを閉めて出ていく。

まるで、ちょうど良いタイミングで“人払い”をするように。

(あとはごゆっくり、ですね)

心の中でそう呟きながら、レオンはエレベーターへと向かった。

お見送り

「雅臣さんも、もう出る?」

澪が椅子から立ち上がってそう聞くと、九条はバッグを肩にかけたまま、静かに頷いた。

「ああ」

「じゃあ、エレベーターのとこまでお見送りする」

朝の支度はすでに終わっていたが、澪の髪はまだゆるく跳ねたまま、服も部屋着のままだった。

それでも、九条の歩みに合わせてリビングを出る姿は、どこか“妻”に近い。

エレベーターの前で、九条を見送る。

「じゃあ、行ってらっしゃい」

澪は笑って言ったけれど、どこか寂しげな声色だった。普段なら一緒に家を出て、それぞれの仕事へ向かうのに、今日は彼女だけが残される側。

九条は特に言葉を返さず、ただ一歩だけ近づいて、澪の頭に手を添えた。

軽く撫でて、指先で髪を梳く。

「……夜には戻る」

ぽつりと落とされたその一言に、澪は目を瞬かせる。

「……うん。待ってる」

エレベーターの前、九条が立ち去る直前。

澪がほんの少しだけ寂しそうな顔をしていたのを、彼は見逃さなかった。

「……そんな顔するな。出掛けにくくなる」

低い声でそう言われて、澪は思わず笑ってしまう。

「えー?……じゃあ、『寂しいのに行っちゃうの?』」

九条の動きが、一瞬止まる。

顔を背け、返ってきたのは、ため息に似た低い声だった。

「……やめろ」

本気で困っているのが、言葉の温度から伝わった。

でも、“やめろ”の中に”やめてほしくない”が少しだけ混じっているのも、澪には分かっていた。

彼の出発を、引き止めるわけにはいかない。

だからせめて、心くらい――名残惜しくさせたかった。

反論するわけでもなく、笑うでもなく。

ただ、澪の言葉が、確かに彼の胸を揺らしている。

澪は小さく笑って、そっと背伸びをする。

そして、

九条の頬に――ちゅ、と、軽いキス。

「嘘。行ってらっしゃい。待ってるね」

その一言に、九条はようやく顔を向けた。

困ったような、でも確かに優しい眼差し。

「……余計に出にくくなった」

「我慢して。プロでしょ?」

「……仕方ない」

小さく息を吐いた九条は、最後にもう一度、澪の頭を軽く撫でて、エレベーターに乗り込んだ。

ドアが閉まるまで、ずっと目が合っていた。

見せたくない姿

エレベーターのドアが静かに閉まり、ゆっくりと下へ動き始める。

ひとりになった途端、九条はわずかに視線を伏せた。

口元には出さないが、頬の奥がほんのり熱い。

澪にキスされた頬に、まだ感触が残っている気がする。

頬にキスなんて、ベタな仕草なのに――

彼女からされると、どうしようもなく照れる。

「……はぁ……」

深くため息をひとつ。

誰も見ていないのを確認して、額を軽く指で押さえた。

練習前に動揺するなど、現役のアスリートとしては失格だ。

だが、自覚している。

澪がああして見送ってくれる限り、自分は――

きっと、どこまでも頑張れてしまう。

(……“待ってるね”か)

くすぐったいような、でも胸の奥が少しだけ温かくなる言葉。

それを思い返しながら、九条は静かに目を閉じた。

たぶん、笑われたくないだけだ。

照れているのを、澪には絶対に見せたくない。

けれど、もし彼女がこの様子を見ていたら、きっと笑ってこう言うだろう。

――「わ、顔に出てるー!」

そう思って、また小さく息を吐いた。

(……早く切り替えろ。集中しろ)

エレベーターが静かに、地上階へと降りていく。

氷の王の顔へ

エレベーターが地上階に着く、わずか数秒前。

九条は目を開け、表情を整えた。

余韻も照れも、すべて胸の内に沈めて。

「……仕事だ」

そう呟くと同時に、呼吸が静かに切り替わる。

無駄な甘さも、余情も、すべて凍らせるように。

ピン、とドアが開く。

待っていたのは、氷川とレオン。

二人ともすぐに姿勢を正し、軽く会釈した。

「おはようございます、九条さん」

「……ああ」

いつもの、冷静で無駄のないトーン。

さっきまでの柔らかい雰囲気は一切残っていない。

だが、レオンは気づいていた。

ほんの一瞬、エレベーターから出てきた九条の肩が、少しだけ軽く見えたことに。

(……何かあったな、絶対)

内心でくすりと笑いながらも、表には出さず車のドアを開ける。

それが、チーム九条の流儀だ。

再会して、再開

練習コートの入口で待っていた時雨が、汗拭きながら近寄ってくる。

久々に会うわりに、表情は特に変わらない。

「おかえり。……日本にいなかったらしいけど、どこ行ってた?」

「イギリスだ」

ラケットを手にしながら、九条が短く答える。

それを聞いた時雨は、タオルを首にかけたまま首を傾げた。

「……なんで?試合なかっただろ?」

言葉の裏に探るような意図はない。

ただ、純粋に「知っているのに聞く」だけ。

「……野暮用だ」

わずかに間を置いて、九条がそう返した。

すると時雨は、それ以上何も言わなかった。

ただ、にやりと片眉だけ上げる。

「ふぅん。野暮用ね。体、鈍ってんじゃねえの?」

「誰に言ってる」

視線だけで火花が散る。

ラケットを手に、軽く肩を回しながら九条がコートに立つ。

それを見た時雨は、口角を少しだけ上げた。

「じゃあ、軽く一本」

「“軽く”が嘘だな」

「さあ?」

打ち合いが始まった瞬間から、コートの空気が変わる。

鋭いボールがネットを越えて飛び交い、足音と衝撃音が響くたびに、二人の距離は削り合うように縮まっていく。

まるで、

「旅行明けでも手は抜かない」

「むしろ、見せてみろよその余裕」

――そんな無言のメッセージをぶつけ合ってるようだった。

クレーでの練習再開

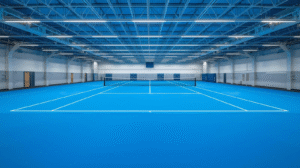

室内クレーコート。

赤茶色の粒子が靴の軌道を浮かび上がらせ、空気にほんのりと土の匂いが漂う。外の天気に関係なく、常に最高のコンディションで維持された室内は、湿度も温度も、緻密に管理されている。

コートの中央でラケットを回す九条の姿に、時雨がぽつりと呟いた。

「…旅行明けでもクレーでやるとは思わなかった」

「関係ない。大会は待ってくれない」

ベースラインに戻り、ボールを一球、高くトスする。

練習は、フルポイント形式で行われた。

サービスから始まり、ラリー、ネットプレー、カウンター。

一本一本が、まるで決勝戦の終盤かのような集中度で組み立てられていく。

クレー独特の低いバウンドに合わせて腰を落とし、時にはスライドで対応する。足元には細かな赤土が舞い、シャツは汗で肌に張り付いていた。

「……やっぱ、先週より動き落ちてんじゃん。鈍ってるな」

時雨が冗談まじりに言えば、

「まだあと3時間はできる」

と、九条はラケットを構えたまま返す。

フォームに乱れはない。むしろ、限界に近づくごとに無駄が削ぎ落ちて、研ぎ澄まされていく。

球際でのスライディング、バックハンドのクロスカウンター。

一球一球に、呼吸を置く余裕も与えず、正確無比なプレースメント。

汗が床を濡らしていた。

だが九条は、ただ淡々と打ち続ける。

この男は、もう次の頂点に目を向けている。

命に関わる守秘義務

コートの奥で九条が黙々とラリーを続けている。

その様子を見ながら、氷川はベンチ横でタブレットの画面に目を落としていた。心拍、ラリー時間、打球速度。全てがリアルタイムで記録されている。

そこへ、タオルを肩にかけた蓮見が現れる。

「……で、イギリス行って何してきたんだ?」

氷川は画面から目を離さずに答える。

「守秘義務がありますので」

「チーム内で硬いこと言うなよ」

蓮見が苦笑交じりに言うと、氷川は一拍置いてから、静かに視線を九条に戻す。

「私の命に関わります」

「……そんなにか?」

「“自分から喋った”となれば、私の人生設計が全て終わると思ってください」

「……お前、それどんな密約結んだんだよ……」

思わず呆れたように笑う蓮見に、氷川は無表情のまま、少しだけ声を落とした。

「でも、行って良かったんじゃないですか」

「は?」

「ご覧の通り、若干、顔が柔らかい」

視線の先では、九条が振り抜いた後、わずかに口元を緩めていた。

蓮見もそれに気づいたらしく、「……たしかにな」と小さく頷いた。

「けど、柔らかい顔して地獄みたいなメニューやってんの、逆に怖いな」

「九条さんなりのバランス調整でしょう」

氷川はそう言って、タブレットの画面に戻る。

そこには、信じられない持久力と精度で繰り返されるラリーのデータが、まるで機械のように並んでいた。

澪の一人時間

「……最高……」

澪は、ふかふかのソファにごろんと寝転がる。

部屋着はグレーのもこもこパジャマ。

顔も洗ったし、歯磨きも済ませた。もう出かける予定はゼロ。

「外に出なくていい日って、なんでこんなに幸せなんだろ……」

音もなく空調が回っていて、床暖がほんのりぬくい。

キッチンにはレオンが作り置いてくれた副菜、自分で作った分もある。冷蔵庫には九条のプロテインやサラダ、

何も買い足さなくていい、完璧な環境。

思わず深呼吸して、にへっと笑う。

キッチンでお気に入りのマグにハーブティーを淹れて、もう一度ソファへ戻る。

テレビをつけるでもなく、スマホも触らず、ただ天井を眺めていた。

普段だったら、こんなふうに「何もしない時間」が不安になるはずなのに――

今日は、ただ心地いい。

「……こんな日が、週に一回あればいいのに」

カレンダーは祝日。

でも世間は動いていて、たぶん九条も今ごろ動いてる。

「……練習、ちゃんとやってるかな。やってるよね、あの人のことだから」

ちょっと笑って、クッションに顔をうずめる。

声には出さないけど――ほんの少しだけ、寂しい。

だけど今日は、

ただの“彼の彼女”じゃなくて、「私の休日」。

「……よいしょっと」

クッションを抱えてソファに沈み込みながら、澪はテレビのリモコンを手に取る。

九条が全く使っていない、リビングの壁一面サイズの大画面テレビ。

サウンドバーもセットされた本格スピーカー付き。

どこまでも高性能。どこまでも本気の設備。

でも――

「……使ってるとこ、一回も見たことないんだけど」

澪がこの家に来てから、九条がこのテレビを使っているところは本当に見たことがない。

ニュースもスマホかタブレット。試合映像もiPad Pro。

「大画面じゃない方が集中できる」って本人は言ってた。

「もったいな……」

そう呟きながら、澪はさっそくNetflixを立ち上げる。

ログインアカウントは自分の名前のまま。別に隠してるわけでもないけど、ちょっと照れる。

画面に並ぶおすすめタイトルたち。

アクション、恋愛、ドキュメンタリーに料理番組。

サムネイルがぬるぬる動いて、色とりどりに誘惑してくる。

「なに観よー……うわ、音すご」

軽く操作するだけで、音が立体的に部屋を包む。

まるで映画館みたい。

「いやもう……贅沢すぎでしょこれ……」

嬉しさをかみしめながら、リモコンを握ったまま考える。

──どうせ誰もいないし。

──九条も夜まで帰ってこないし。

ソファにふわふわのブランケットを持ってきて包まり、横になって映画を見始めた。

「はー幸せ」

ランチタイム

テーブルを囲んで食事を終えたメンバーたちが、さりげない会話を交わしている中で、九条のスマートフォンが静かに震えた。

画面には、「綾瀬 澪」の文字。

FaceTime通話の着信。

「……彼女?」と、時雨が水を口にしながらぼそりと漏らす。

氷川もちらりと画面を横目に見て、「この時間に? 珍しいですね」と眉をひそめる。

藤代は何も言わずに一口、水を飲む。

蓮見はにやりと笑って、「あいつ、どんな反応するんだろうな」――と呟いた。

九条は無言で通話を取る。カメラはオフ。音声のみ。

「一人でランチ食べてるんじゃないかって心配して電話してみた」

静かに放たれた澪の声に、九条は短く返す。

「……余計なお世話だ」

レオンが笑いを噛み殺しながら箸を置いた。

「おやおや、素直じゃありませんね。いつも通りです」

「すぐ出るくせにな」と、時雨は小さく呟いて、手元の弁当箱を閉じる。

「あと、寂しいから、顔見せてくれたら嬉しいなって思っただけ」

その言葉に、九条は椅子を引いて席を立ち、廊下の奥へと静かに歩いていく。

誰にも何も言わないが、全員が察していた。

スマホのカメラを一瞬だけONにする。

画面越しに映ったのは、表情の読めない九条の顔と、無機質な白い壁。

「見せた。終わりだ」

「えっ、ほんとにそれだけ?」

「昼休みは限られている」

「……ご飯ちゃんと食べた?」

「お前こそ。気を抜くと栄養が偏るぞ」

「食べてます〜。ちゃんと。冷蔵庫のレオンさんメニュー、助かってる」

淡々としたやりとり。でも、九条の声はわずかに柔らかかった。

彼の背中を遠くから見ていた氷川が、残ったお茶をすすりながらぽつりと漏らした。

「――けっこう、甘いんですよ。あれで」

チームの誰も、それを否定しなかった。

澪の午後

映画の音が、ふわりと遠くなっていく。

「……ん……」

澪はいつの間にかソファの上で丸くなっていた。

ふわふわのブランケットにすっぽり包まれて、頬だけが少し赤い。

九条の家の中は、温度も湿度も完璧に管理されていて、肌寒さもなく、ちょうどいいぬくもりが身体をゆるませる。

夜更かしのせいか、朝のバタバタのせいか――とにかく眠気がじわじわと襲ってきて、気が付けば、まぶたが落ちていた。

Netflixの画面では、映画が一度終わって、次の候補が自動再生に切り替わっていた。

が、それにも気づかず、澪は静かに息を整えて眠っている。

静かな午後。

高層階の窓の外は、晴れて青い空。

風の音も車の音も届かないレジデンスの中で、世界から切り離されたような心地よさだけがあった。

「……はぁ……」

寝息ともため息ともつかない吐息が、ブランケットの奥でふっと漏れる。

明日は仕事。今日は、ほんの少しだけの休日。

一人きりだけど、寂しくはない。

九条が、確かにここにいて。

そして、またちゃんと戻ってくる場所だと、澪は知っているから。

コメント